Youtube動画『火焔型土器をつくる』をご覧になった方から火焔土器のサイズのお問い合わせがありました。

データはパブリックドメインになっており、だれでも利用可能。

これを参考に土器造りを始めるのもいいかもしれません。

縄文オープンソースプロジェクト

しかし出土した土器全てがデータを公表しているわけじゃありません。

しかも正直言って3Dデータの扱い方がよくわかりません(笑)。

でも大丈夫。

ここでは公表データがなくともできる、簡単な土器のサイズの割り出し方法をご紹介します。

皆様の土器造りのご参考になれば幸いです。

1.作りたい土器の資料を入手する

・書籍や博物館のホームページなどから土器の写真を入手します。

・撮影可の美術館や博物館なら自分で撮影することもできます。

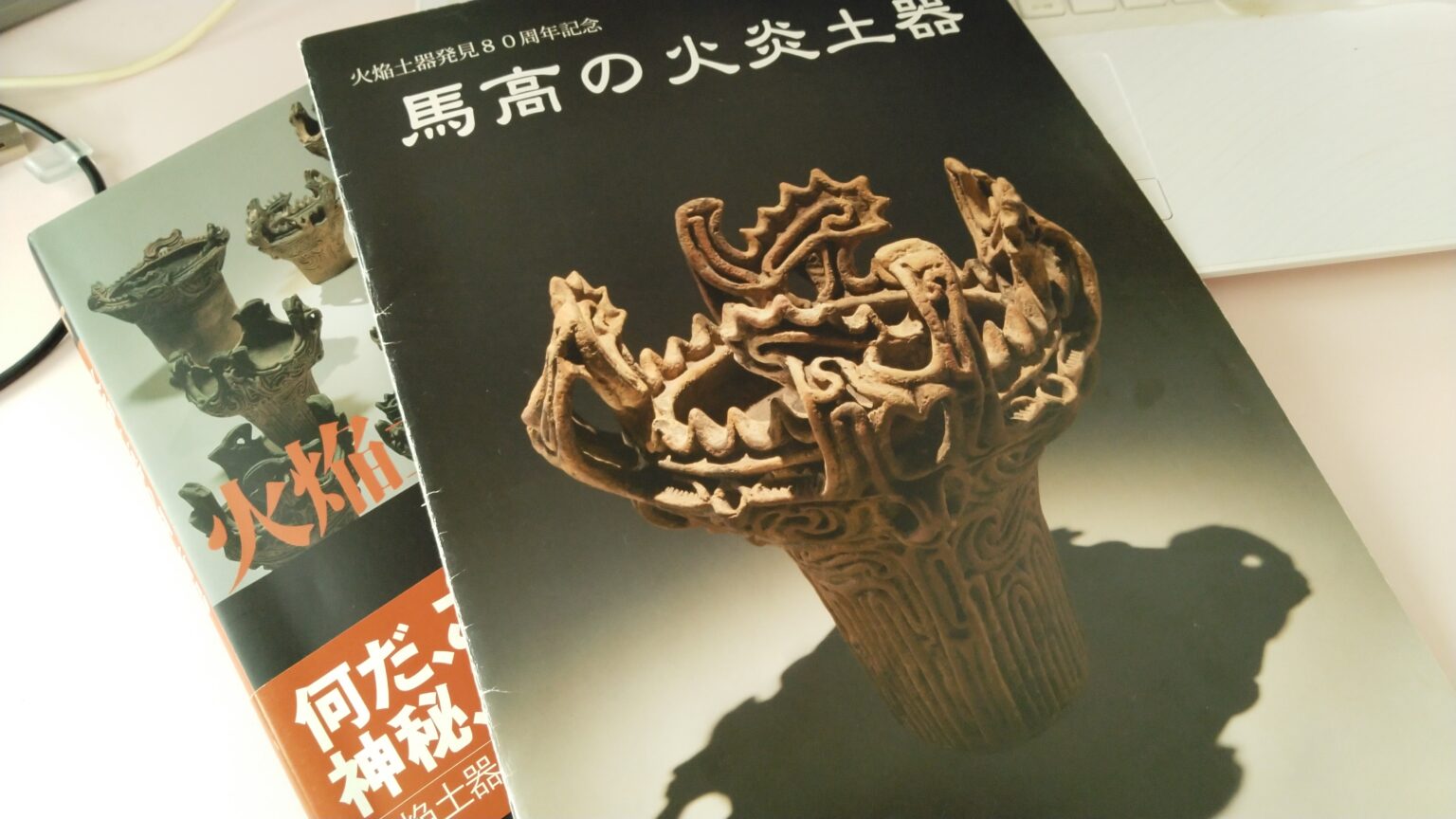

馬高遺跡出土の火焔土器は有名なので資料が豊富ですね。

現物を見ることが出来なくても書籍も豊富に出版されています。

けれど図版だけではサイズを出すには充分でも土器制作には不十分なことがほとんどです。

長岡市内には馬高縄文館のオリジナルはもとより、新潟県立歴史博物館にはレプリカが360度から見れるように展示されていますし、撮影も可。

- 馬高縄文館のオリジナル

- 新潟県立歴史博物館

可能なら現地に行って是非じっくり観察して、たくさん写真に収めたいところです。

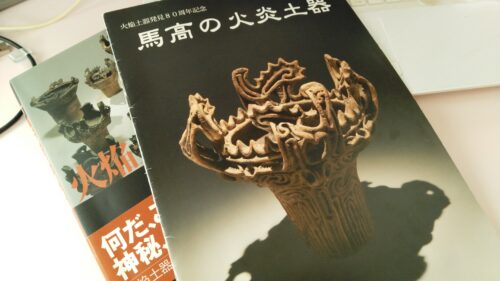

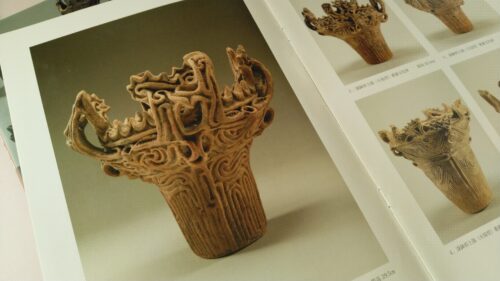

今回は馬高縄文館で入手した冊子「馬高の火炎土器」の図版を使います。

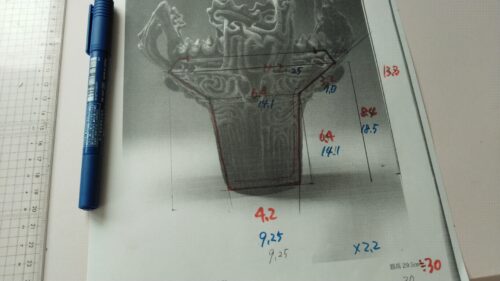

2.写真をコピーしてサイズを測る

サイズを出すための資料は正面(真横)からのものが理想的。

なのでこちらの写真(2ページ目)を使います。

小さい写真の場合は拡大コピーしますが今回は等倍でOK。

コピーした土器の各部分を計測します。

と、その前に…

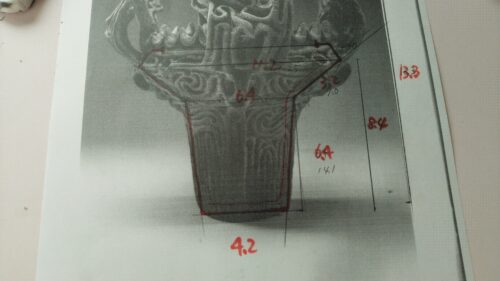

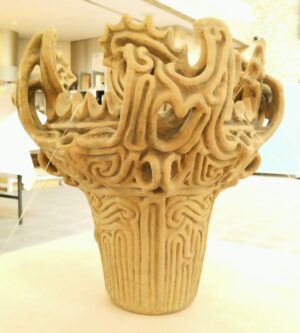

火焔土器は本体に紐を貼るので、その分の厚みを考えつつ

紐を貼る前の本体の形をコピー用紙に直接描き起こしていきます。

…これは初めての場合は難易度高いですね…

動画を見ていただくとわかりますが、本体はこんな形をしています。

- 初めて作ったときの写真

- 歪んでるにゃよ

この本体の、底、高さ、径が変わる部分の高さ、直径などの実寸を計測します(赤字)

3.「高さ」から知りたい部分のサイズを計算する

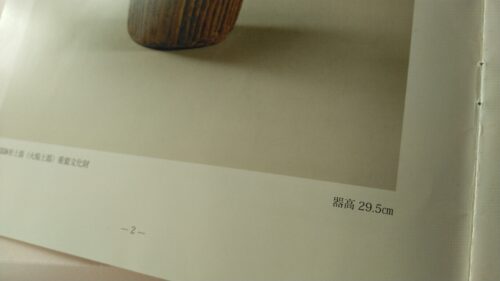

たいていの土器は「高さ」が公表されているので資料から探します。

ここではざっくり30センチで計算します。

コピーの土器の高さが13,3センチなので 30÷13.3≒2.2

めちゃくちゃざっくりですが各部分を2.2倍したサイズが実寸ということで…

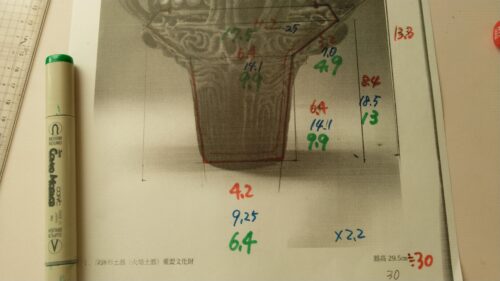

オリジナル土器の各サイズを割り出します(青字)。

カンタンな算数でだいたいの実寸がわかりましたね~♪

4.実寸から制作する土器のサイズを計算する

火焔土器を実物大で制作すると結構な大きさになります。

粘土の量もそこそこ必要ですし、焼くのもそれなりに大変。焼き上がった土器を飾る場所も取ります。

かといってあまり小さくても、再作途中の細かい作業が大変。

火焔土器は70%ぐらいの大きさが一番作りやすいと言われています。

で、×0.7。(緑字)

これを目安に作ります。

ちなみに厚さは1センチを目安に作っています。

火焔土器のように紐を貼るものはあとで厚くなるので1センチ弱…薄目でつくる感じです。

5.写真から起こす計測での注意点

さて、これ…↓わたくしのスマホに納められた写真の一部です。

全部同じ土器です。

写す方向はもちろん、ちょっとした角度で全然違った印象に映ります。

(これが写真から土器をつくる厄介なところなのです…)

全てが手作り一品モノの縄文土器たち。

機械でつくられたものとは違い、一つ一つ微妙にゆがんだりしているものです。

それを一枚の写真からサイズを起こしても、なかなか精巧な実測値とはいきません。

実際上の写真5枚から同じようにサイズを割り出しても、同じ数値にはならないでしょう。

そもそも立体を平面の写真からサイズを割り出すという無理なことをしているのですから、

このサイズはあくまで参考程度にする…という気持ちで取り掛かるようにしています。

縮小しての制作においては特に、ミリ単位の誤差はあまり気にしないでつくります。

実際に作業すればわかりますが、そこまで繊細にサイズを調節するのはなかなか困難です。

作っているうちに積み上げた粘土の重さで下につぶれるし、

そのつぶれ方も粘土の水分や作業時間でも違ってきます。

粘土の扱いに慣れたらそのあたりの計算もできるようになってくるのですが…

まあ、わたくしもなかなか…精進精進…です(;’∀’)

土器造りの先輩にいただいたお道具♪

いずれにせよオリジナルを完璧に再現するには型を取ったレプリカにはかなわないわけですし

せっかく手作りの一点ものをつくるのですから

細かいところにこだわりすぎず

全体のバランスや雰囲気みたいなものを大事に作りたいなと思っています。

ちなみに、焼くと10%ほど縮みます。

以上、土器のサイズの測り方でした。

皆様のどきどき造りのお役に立てば幸いです♪

それではまた~♪

コメント

はじめまして!

岐阜県の田中と申します。

趣味で陶芸を始めて10年になります。市のサークルで作陶から本焼きまでしています。

縄文土器に興味を持ちまして制作したいのですが資料が少なく迷っています。

貴女をユーチューブで拝見しました。しかし自分で作陶もいろいろ考えましたが、手本も

ないと難しいと思いまして、この中に販売も考えてみようか?との意味もありかと

勝手に解釈しましたので、もし販売して頂けるならばおいくらくらいで?

と思いメールしました。いかがでしょうか?

田中様

コメントありがとうございます。

レスが遅くなってしまい申し訳ございませんでした。

火焔土器含めた作品ですが、基本的に販売はしているのですが

あいにく今現在販売できる火焔土器が手元に残っておりません。

少々本業が忙しく追加の制作もなかなか進められずにおります。

ある程度在庫ができたら値段など掲載しようと思っていたのですが、

思いのほかお問い合わせをいただき…そんな状況でして、

せっかくコメントくださったのにごめんなさい。

また、原材料費と焼成代の高騰により、再販の場合価格改定も検討中で未定です。

在庫等状況が変わりましたらこちらに記事アップいたしますので

その際は是非よろしくお願いいたします。